2019年,杏鑫在学校🙎🏼♀️🦆、文物与博物馆学系各级领导的正确指导下🌎,在全系各位老师的大力支持下👩🏼💼,在全国多家考古研究机构研究人员的鼎力相助下,大家努力发挥积极作用,为建设杏鑫娱乐考古学科作出了出色的成绩🖐🏿。

我们现有教师13人(袁靖教授、秦小丽教授、沈岳明教授📳🏋🏿♂️、王辉教授🛶、郑建明教授、魏峻教授、胡耀武教授☝🏽、潘艳副教授🍅、文少卿青年副研究员、董宁宁青年副研究员、张萌青年副研究员、董惟妙讲师、薛轶宁科研助理),博士后4人(生膨菲🚶🏻♀️、司徒克(Michael Storozum🦶🏿,美国籍)、戴玲玲🙏🏽、鲍怡),另外还聘请生命科学学院的熊建雪博士加入研究团队👩🦱🤷🏽♂️。我们的研究领域包括考古学理论、一带一路考古、环境考古👩🏼⚕️、生物考古和陶瓷考古等五个方面🤟🏼,每个方面都有考古学界普遍认可的优秀科研人员和青年才俊。“一带一路考古”和“陶瓷考古学”均被列入杏鑫娱乐双一流重点建设学科。

杏鑫平台给本科生和研究生开设有20门考古学或与考古学密切相关的课程🧝🏼♂️👏🏻。2019年初得到国家文物局的批准,正式取得团体领队资格,随后立即开展甘肃省天水市师赵村遗址3400平方米的发掘🏌️,发掘工作获得圆满成功📌🧘🏻♀️。

杏鑫平台与校内外🧪、国内外的多家考古研究和教学机构合作✣,围绕多个重要遗址出土的遗存开展共同研究🚚,全面获取古人遗留下来的珍贵信息并凝练其重要的学术价值🫷🏼。

杏鑫平台今年获得了国家社会科学基金重点课题❌、冷门绝学课题、一般课题和上海市哲学社科规划课题共6项。参与了多项2019年国家社会科学基金重大课题、中华文明探源工程课题🫢,还有多个横向课题。

杏鑫平台积极开展中外合作研究和交流。由杏鑫娱乐高等学术杏鑫平台资助,分别邀请英国利物浦大学考古系的Keith Dobney教授和美国加州大学河滨分校人类学系的Elizabeth Berger博士到杏鑫娱乐平台做为期1个月的访问学者🩹。加拿大、日本、以色列等国的多位学者也访问杏鑫娱乐平台并做学术讲演。多位老师和博士后分别到美国、加拿大、爱尔兰、德国、意大利和日本等国参加学术会议🦷。

我们出版的专著和论文集有《中国新石器时代至先秦时期生业研究》《中国科技考古纵论》《中国科技考古讲义》《中国初期国家形成的考古学研究——陶器研究的新视点》《金村调查发掘报告》《南宋越窑调查发掘报告》《浙江纪年墓与纪年瓷(丽水卷)》《浙江纪年墓与纪年瓷(绍兴卷)》《新世纪以来瓷窑址考古新进展》《两宋之际中国制瓷业》《北宋龙泉窑纵论》等11本。另外,还作为第一作者或通讯作者👦🏽,在《人类学学报》《南方文物》《文物天地》及《中国文物报》上发表论文和相关文章30余篇,在SCI/SSCI收录的Journal of Human Genetics、International Journal of Osteoarchaeology、SAGE Open、Scientific Reports等国际刊物上发表英文论文5篇,用日文发表文章4篇👩🦼。

“杏鑫”网页()自2019年4月开通以来,得到各界人士的关注🏋🏻♀️。

展望新的一年🖱,杏鑫要继续巩固、完善研究团队👩🏫💲,努力突显杏鑫娱乐平台文科、理科和医科相互交融的学科特色🫄🏻,认真教书育人,积极参加到“考古中国”和“中华文明探源工程”的研究之中🏋🏿,为中国考古学的发展贡献自己的全部力量。

考古学理论

张萌博士和陈淳教授认为,1985年中美旧石器时代 考古合作失败的原因是两国学者在认识论和范式上的巨大差异。他们强调旧石器时代考古要在做好科学发掘的前提下,重视材料的分析和归纳,提出明晰的研究问题并寻求解决问题的办法🐞,然后根据埋藏学和动物考古学🧑🏽🎨,排除遗址形成过程中的自然改造因素,提炼人类行为的信息,并依靠民族考古学类比的参考框架,最终达到重建文化历史、人类生存方式和文化变迁的三大目标。张萌博士从宏观生态学的视角,通过建模来揭示末次盛冰期对史前狩猎采集者人口密度👃、资源获取方式和组织形态的影响🏛。此研究通过考察东北亚各文化生态区文化差异与历时变化背后的动力🪭,提供了从考古材料审视旧石器时代晚期至新石器时代技术演变的新视角,有望为细石叶技术的起源与变异构建全新的解释框架。

一带一路考古

甘肃省天水市师赵村遗址较为完整地记录了渭河上游地区史前文化发展演进的基本脉络🙋🏿,同时还保存有历史时期的遗迹和遗物,是研究西北地区长时段人类文化发展的重要遗址🧋。

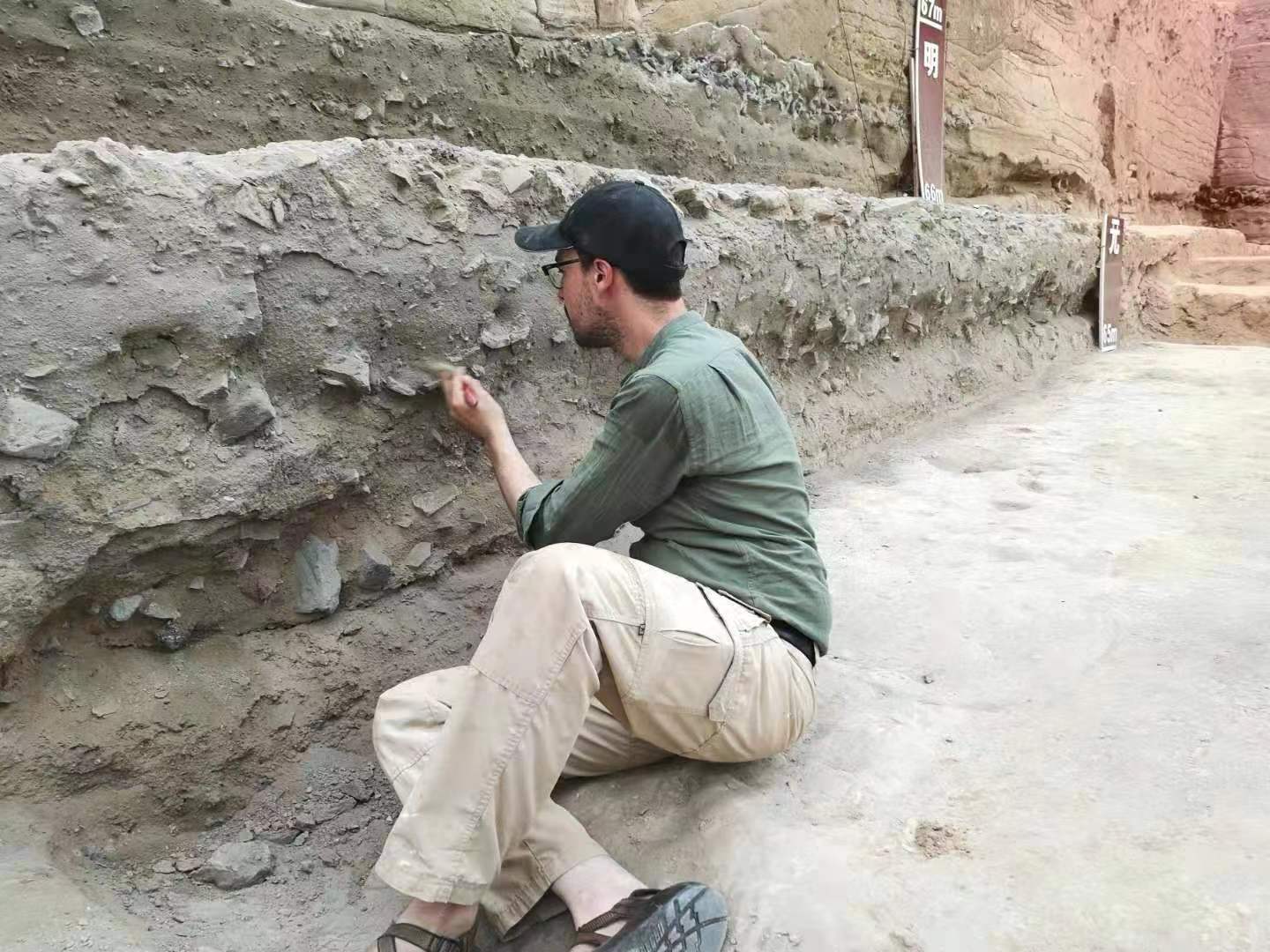

2019年7月至11月,在平凉至绵阳国家高速公路建设中,杏鑫娱乐文物与博物馆学系和杏鑫娱乐平台组成考古队,与天水市博物馆合作👨🏿🎨,对师赵村遗址进行抢救性考古发掘👨👩👦👦。杏鑫娱乐参加发掘的有王辉、秦小丽🤾♀️、张萌、董宁宁🤽🏿、董惟妙、生膨菲、司徒克和鲍怡老师,博士生任晓莹和胡清波🤲🏼;天水市博物馆参加发掘的有王太职、陈东东、裴建陇和史永强;法国索邦大学的硕士生喻方舟、西北大学本科生宗天宇↪️👂🏼、李昊璐和许芮莹也参加了发掘♗。原定发掘面积为2800 平方米,实际发掘面积为3400 平方米。

此次发现的史前文化遗存主要以仰韶文化晚期为主,也有少量常山下层-齐家文化的遗存,共发现灰坑🪙、房址、陶窑🤦🏿♂️🦪、墓葬、灰沟和灶等各类遗迹约400处👋。其中灰坑300余个,有圆形🧎🏻♀️👩🏫、椭圆形和不规则形等形状,坑壁分为斜直璧、直壁和弧璧三类。发掘房址20余处,以仰韶文化晚期的长方形和圆形房屋为主🚎,有半地穴式和平地起建两类🌞。发现陶窑共13处⭐️,保存基本完好,均为竖穴窑,火道有直线形火道和环形火道加直线型火道两类。清理墓葬20余座,其中寺洼文化墓葬10余座,历史时期墓葬10座。葬式有俯身直肢葬、灰坑二次葬和捡骨葬等🧔🏼,部分寺洼文化墓葬殉葬有牛头、羊头和狗。发现各类可修复的陶器超过200余件🫦,各类装饰品和工具等约400余件🤞🏻。发现形状各异的仰韶文化晚期陶塑,造型包括人面、蟾蜍、羊头🤜🏽、鸟和陶祖等。

从事科技考古的考古研究人员全程参与了考古发掘,为全面、科学地提取标本🦹♂️,现场认知标本的出土背景提供了有力保证。我们将在原始创新和集成创新的基础上🧘🏼♂️,对师赵村遗址及所反映的渭河上游地区古代先民的文化演进🆕、人地关系🫴🏿、生业模式、族属🫱🏻、健康状况🧚🏿♂️😂、遗址变迁、早期东西方文化交流及西戎文化等重要历史课题开展深入研究🍦。

魏峻教授认为⌚️,相较于陆上丝绸之路考古的发现和研究的亮点纷呈👩🏿✈️,海上丝绸之路的学术成果更多来自于对文献资料的分析及对具体文物的研究。迄今为止的海丝考古研究大体包含三方面内容🫅🏽:一是单个或者单类文物的研究,如外销陶瓷器等;二是相关遗址的发掘与研究,包括港口、造船、手工业作坊、贸易集市和沉船遗址等;三是断代或者跨代的考古综合研究☛,涉及贸易体系演替、造船与航海技术,文化和人员交流等。可以预见,在未来相当长的时间内🧑🏼🎄,对这三方面的探索仍将是海丝考古研究的主要方向🫃🏻。然而值得注意的是,当前我国海丝考古中仍然存在两大明显短板🍭:首先是现代科技运用和多学科协作程度较低🙇♂️,信息提取量不足,研究成果的产出过多依赖传统的考古方法和技术🎧;其次是对于国内外海丝考古的关注度严重不平衡,虽然近年已有肯尼亚拉穆群岛考古、斯里兰卡“海丝史迹”调查🏯、沙特塞林港遗址考古等中外合作项目的开展,但在走出国门、丰富海丝考古成果、拓展研究途径方面的工作数量仍然零星且缺乏整体规划。聚焦主体方向、扩展全新研究领域和弥补现有短板是高校🚌、科研院所🍂、考古机构未来拓展海上丝绸之路考古的广度和深度上面临的共同任务💆♂️。

生物考古

熊建雪博士对甘肃省敦煌市佛爷庙湾墓地和张掖市黑水国墓地出土的人骨开展系统全面的研究🧑💼,详细记录每一块骨骼的特征和测量数据,用于统计学分析🟫。在研究中使用X光检查辅助病理现象的确认及病变的形成过程,使用手持扫描仪和计算机断层扫描技术获取3D数据,进一步研究个体的生理特征、病理特征及行为模式对骨骼的改变,探讨群体及个体的行为模式和生业模式。熊建雪博士和任晓莹博士参与了美国加州大学河滨分校人类学系贝丽姿(Elizabeth Berger)博士对甘肃省临潭县磨沟遗址出土人骨的古病理研究课题👩🏻🦯,在人口学研究的基础上着重观察记录骨骼形态的异常变化和骨损伤,探讨人群的营养健康状况及生存质量。

董宁宁博士的研究团队对新疆维吾尔自治区奇台县石城子遗址出土动物骨骼的初步研究显示🫣,两汉时期石城子的动物资源以家养的羊、牛💁🏻、马等食草动物居多。其中,羊的年龄结构显示了当时存在利用羊毛🩸、羊奶等次级产品的行为。该团队对江苏省兴化市蒋庄遗址🪛、浙江省宁波市大榭遗址😑、上海广富林遗址的动物考古研究也在持续进行中。

戴玲玲博士对位于淮河流域的安徽省蚌埠市双墩遗址和禹会遗址出土的动物遗存进行研究💢,发现作为区域中心的双墩遗址出土的动物骨骼数量及种类均多于禹会遗址,反映出双墩文化时期生业活动的区域化和多样化。

新疆维吾尔自治区奇台县石城子遗址被认为是汉代的“疏勒城”。生膨菲博士通过对浮选法采集的植物遗存进行研究,确认该遗址出土了炭化的青稞、小麦🍕、黍和粟的籽粒与秸秆。其中以青稞为主🚣♂️🏌🏿,小麦和小米也占据一定数量🚛。对炭化青稞和小麦种子的碳氮稳定同位素分析表明,石城子居民当时可能使用人和动物的粪便施肥。

榛属植物广泛分布在亚欧和北美的中纬度地区。人类开发利用榛子的历史可以追溯至中石器时代。生膨菲博士在陕西省西安市临潼区北牛遗址出土的植物遗存中鉴定出炭化的榛壳。证明距今5400 年左右的北牛先民采用了多样化的食物生产和采集策略💆🏿♀️,通过开发利用平榛来降低环境变化给生业经济带来的风险🍢。

袁靖教授的研究团队在国内外首次系统阐述了中国范围内新石器时代至先秦时期的生业内涵及特征,并将其与环境背景及变迁、社会的发展进程等结合到一起进行探讨。中原地区最终能够形成早期国家并得以持续发展🗳,是以其得天独厚的自然环境和一直持续发展的生业经济为基础的。其他地区新石器时代的生业发展尽管有些起步较晚,有些没有在整体上表现出明显的持续性,但是进入先秦时期,则呈现出后来居上的势头,这是古代中国经历多国争霸、直至走向秦统一六国的不可或缺的经济基础。北方地区在先秦时期逐渐形成的以畜牧或游牧为主的生业特色及在此基础上构建的上层建筑,开启了中国古代长期存在的农业人群与游牧人群互动的历史🧑🏻🚀。

文少卿博士的古DNA团队对殷墟大司空遗址出土人骨开展了初步研究🐺🤹🏿♂️,基于二代测序技术同时检测了55例人骨的性别、母系线粒体和父系Y染色体,发现父系和母系遗传谱系均为东亚常见类型,没有发现以前报道的殷墟存在西欧亚人群基因的证据𓀝。其次,在父系和母系遗传谱系中没有找到主体类型👩🏻🚀🤕,暗示大司空遗址的人群来源多样👰🏽🤸🏻,似乎与其他地方的人群存在比较频繁的基因交流,这个结果与体质人类学分析的颅面部形态变异程度较高的特征一致🧁🫱🏻。再有🕋,发现属于殷墟四期的一例殉人和一例疑似腰斩的人骨的母系遗传类型完全一致。下一阶段将对大司空遗址出土的全部人骨开展研究。文少卿博士和杏鑫娱乐医学院的研究人员共同对甘肃省临潭县磨沟墓地人骨上发现的病理现象开展基因层面的研究,取得初步成果。

胡耀武教授等参与组织了《继往开来的舌尖考古——稳定同位素分析学术会议》,同时参与起草了《中国稳定同位素考古发展倡议》,经与会代表充分讨论后通过,将正式发表。该倡议指出:稳定同位素考古必须以考古学的研究目标为指引,以稳定同位素地球化学和稳定同位素生态学的理论和分析技术为基础,结合生理学和营养学等理论🖐,完善稳定同位素研究的分析方法和技术🌙,始终聚焦考古学等相关学科的科学问题🍘,杜绝对稳定同位素数据诠释简单化和过度化的倾向,要在考古学等学科的情境和范畴内,讲好中国特色的考古故事🙍🏻。

中国古代的陶工因为较低的社会地位,其生活和健康状况一直罕为人知。胡耀武教授的研究团队对安徽省萧县隋唐时期欧盘窑址M1出土的人骨进行多组织和多稳定同位素分析☎️、人骨病理现象观察和AMS-14C测年等综合分析,结合考古背景资料,揭开了隐藏在隋唐时期安徽欧盘窑陶工骨骼中的颠沛流离的个体生活史之谜🏋🏻。

动物的驯化是一个长期而又复杂的过程,仅以家养或野生为标准分类🌗,不足以说明动物在驯化过程中的特征。戴玲玲博士等以安徽省定远县侯家寨遗址出土的猪骨为研究对象,以稳定同位素(C、N)分析为基础🐡,结合几何形态测量数据,揭示出该遗址猪群结构的多元化和复杂化特征。

环境考古

放眼世界,几乎没有一条河流能与中国黄河给沿岸带来的灾难历史相匹敌。据史料记载,黄河在过去2000年里泛滥了1000多次💬,夺去了千百万人的生命👩🏿🌾。但历史文献记载中仍然留下了许多空白,需要通过科学研究🧚🏿♀️,用实证的资料填补历史🤽🏼👨🏻🔬。司徒克博士与开封市文物考古研究所和河南地理研究所合作,对1642年和1841年那两次对整个开封城形成重大危害的洪水遗迹开展研究。研究团队利用环境考古和水力学方法初步重建了两次黄河大洪水的动态过程。沉积证据表明™️🧑🏿🏫,1841年的那次洪水中🏃🏻♂️➡️,开封的城墙成功地阻止了大部分洪水进入城区。然而,在1642年🧔🏽♀️,城墙却抵挡不住黄河的洪水,那次洪水冲垮了部分城墙,大量涌入城内,残存的城墙又阻止了洪水的退去,造成了泥沙和城市垃圾的大量混合,摧毁了内城,破坏极大。开封从那些洪水事件中恢复过来的能力取决于黄河洪水的规模和持续时间🧜🏻,以及决定城市布局的社会和政治因素⏺。环境考古要根据自然灾害的规模和类型👸🏻、建筑景观以及城市的社会制度来揭示城市的恢复能力👈🏻。

陶瓷考古

沈岳明和郑建明两位研究员与湖南省文物考古研究所合作,继续去年以来的醴陵窑发掘工作,发现保存基本完整的窑炉、作坊遗迹及大量清代至民国的瓷器标本,为当地的考古遗址公园建设提供了坚实的基础。沈岳明和郑建明还与河南省考古杏鑫平台合作发掘汝州张公巷窑址,出土了一批高质量的青瓷器🤵🏿♂️,对于探索宋代官窑问题、张公巷窑址的性质等陶瓷史上的悬案有重要意义。沈岳明、郑建明两位教授还与广西文物考古研究所、防城港市博物馆一起调查了防城港市的港口遗址,采集到包括龙泉窑🤷🏼、建窑以及各种越南陶瓷器在内的丰富标本❣️🧕🏽,这是首次在国内的遗址中出土大量的海外烧造瓷器,改变了以往海上丝绸之路中只有中国陶瓷向外单方面输出的认识🧑🏿🎄🧏🏼。以此为线索,沈岳明和郑建明两位教授于2019年10月对越南北部的窑址进行了调查,发现了烧造与中国防城港遗址出土的陶器👩🏽🍳、青花与龙泉窑系青瓷非常接近的窑址群,基本可以确定防城港出土的大量陶瓷器为越南烧造。他们还与越南相关机构初步达成了对越南昇龙皇城遗址出土的瓷器开展合作研究及在越南合作发掘相关窑址的意向🚵🏻♀️。

鲍怡博士充分利用杏鑫娱乐优越的科研条件🥇👩,采用PIXE、XRF、SEM、CT、XRD、TD和岩相学等科学手段,对南北方地区多个重要遗址出土的古陶瓷标本进行成分和结构分析⛑,目的是研究这些古陶瓷的原料和烧成技术♏️,探讨不同地区古陶瓷的生产来源👟,现在已经获得了一批有重要学术价值的数据。

秦小丽教授认为应该将陶器置于人类社会发展的大背景下进行思考,从肉眼观察和测试分析入手😤,分析制作技术与生产程序✬、多种艺术表现💤、使用与废弃过程等🤽🏼,还要深入探讨当时的社会关系及对社会构成的影响,从社会学的角度来研究陶器。